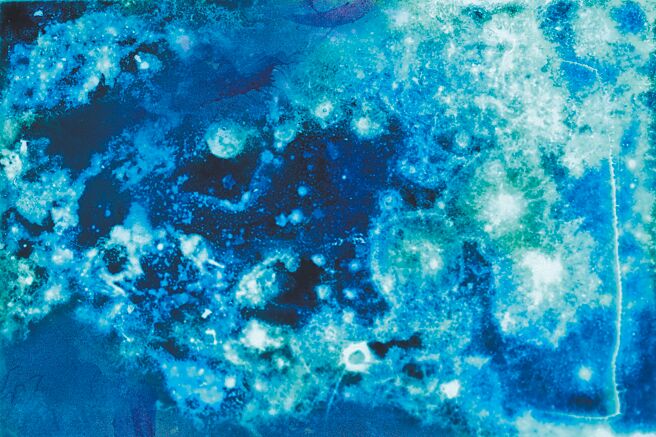

海的記憶

圖/鄧博仁

最初只是想帶上面鏡潛入海里,漫無目的順着海浪前進,遊着遊着竟被卡在礁石的廢棄漁網絆住腳,越掙扎卻越陷越深,幸好在滅頂之前,一股強而有力的暗流從反方向襲來,原本屈着的腿得以踢蹬石頭重返海面,吐掉呼吸管直接將頭露出大口換氣,鼻孔灌了好幾口鹹苦的海水。

離開望安數餘年的我,前幾天返鄉替父親做百日。許久未下海,原本還想順手撿幾顆海膽,回味記憶的味道。這在我們澎湖人的說法叫—煮一粒螺仔,開一個鼎。唉,想吃海膽的話,花點小錢買就好,其實沒必要花那麼多功夫,大費周章親自潛水尋找。幸好沒被海流帶走,葬身於故鄉的海底。

游回岸邊,暗紅色血絲從手臂的傷痕微微流出,身體不停地打着哆嗦,腳邊的潮汐即將進入大潮階段,規律的浪潮聲渾厚圓潤。我循着記憶回到石滬仔旁的野溪出海口,西邊的戶頭角沙灘不再清澈見底,原本一顆又一顆的咾咕石於岸邊所砌疊成的石滬,如今早已廢棄坍壞。龜璧崁尾的海面已不見翠綠的海藻隨波浪投射的光影搖晃。想起父親曾站在同樣的岸邊指向海面:「阿俊,討海嘸時海,你要認真多念點書。」這番話順着海風,從悠悠遠遠的地方伴隨幽微的思念,直把我的心鬆緩地提到半空中,又緩緩壓下去,壓到了底。

望着空蕩蕩的海底,我不由得想起過去配合潮汐到潮間帶撿拾的深夜,半月形石滬圈內凹陷的坑動殘積海水,形成一灘灘的水窪潮池,表層懸浮天空繁星映照的光點,像是夢境中遺漏的美景。

我從小看着望安的海長大,熟諳島上的水性。差不多國小三年級的時候,我開始懂得潛水技巧,可以泡在海里好幾個小時。假日最喜歡和同學下潛深水區,比賽看誰帶回的海底石頭最多最大。就算是在漆黑的夜晚,也敢一個人帶上頭燈跳到海里探險。

彼時父親送我一根專用的丁字型鐵條,教我如何順着水岸邊的沙層插戳尋找貝類,例如被插到的簾貝會將雙殼緊閉並噴出小水柱,一旦發現蹤跡便要立刻向下挖掘。從有記憶以來就記得常被父親帶去海邊,幫忙撿螺仔、找海膽、挖螺螄、摘紫菜等簡單的漁獲爲晚餐加菜。

當時退潮後的海岸線礁洞裡,躲藏數也數不清的海膽。聽說日本人喜歡用海膽汁作しおから(鹽辛),望安的海膽在大量的貿易需求下被採集外銷日本,每次到海邊,父親總是叮囑我們要找價錢最好的馬糞海膽。

南岸這裡有偌大的黑石,加上珊瑚礁生態圈分佈極廣,是村裡口耳相傳的海膽聚集區。長滿短小棘刺的馬糞海膽在父親熟練的刀尖下,像變魔術似的,轉眼間開出一盆又一盆五道花瓣的小黃花,把每一顆密密麻麻蠕動的海膽綻放成柔和的海風,深深滋潤我的童年記憶。

那時我們小孩子,要是能嘗上一口海膽的滋味,唉呀,是多麼美妙的事,你可以含在嘴裡,嘴巴不要動,緩緩流出口水,讓現剖的海膽在舌尖悄悄化開,嘖,嘖,嘖,一口一口流經喉嚨的鮮嫩滋味,在臺灣是嘗不到的。這黃澄澄的東西太珍貴了,有時我捨不得吃,放在掌心上,慢慢的、張着嘴看着它,看着舌根發饞後,再把鼻子湊上去聞聞那甜甜的味道過過癮也就滿足了。

還記得那些豐收的夜晚,父親、我與弟弟三人各扛着塑膠繩編織的網袋,在退潮的岸邊踏尋螺貝與海膽。我們沿着漆黑的礁岩,跨步跳躍好一陣子。睡意依傍前額微弱的頭燈,被踩成斷斷續續的記憶。在夜的靜默中,視覺早已辨識不出色彩與距離。我回頭盯着弟弟的腳步,他混濁的眼珠載浮着倦意,費力地跟隨我們的腳步。

在我還沒來得及仔細欣賞腳下叫不出名字的新奇物種,父親用那白亮亮的探照頭燈光束將我拉回現實,指着頭上的月亮告訴我們:「月若中間,水就大飽;月若在落,水就在淹;月若起一半,水就在涸。」催促我和弟弟要趕在漲潮前,將海膽裝滿背後的網袋。老石滬圍繞的潮池區有大有小,深淺不一,愈接近潮線,便越常看見石蓴、寄居蟹、黑海蔘、蕩皮參、海膽等生物所反射的閃閃光點。

彼時仍年幼的視線總在半夢半醒間,隨着消波塊、堤防、建築物、天際線、砂礫灘、防風林等各種由近到遠的殘影,如電影膠捲的畫面轉動,我的視覺也隨父親貨車所經之路慢慢被抽離,直到轟隆隆的引擎熄火不再低鳴。漁獲的終點是後寮村阿吉叔家,旁邊有間用鐵皮搭建的簡易倉庫。冷凍冰櫃前時常聚集一羣討海人,聽父親說,阿吉叔會將收來的漁獲從潭門港口用船運賣到馬公的海產店,他喊收的價錢最好又講信用,鄰近村子的人都喜歡跟他打交道。

冬天的望安,在強烈的東北季風吹襲下,囿於捕魚機具和技術的限制,真正能駕駛機動船出海的日子並不多,加上土地貧瘠、乾旱少雨的氣候也不利農業發展,島上唯一不受天氣限制的只有潮間帶漁業,也因此我們望安島上的孩子從小就很熟悉撿螺拾貝、採集海藻、立竿網、垂釣等等在潮間帶進行的漁業工作。

我們討海人都清楚,海並非總是豐收的。討海爲生的父親用粗壯的手臂,重重扛起家裡所有的開銷與阿公久病的身體。父親沒有固定的出海時間,漁獲隨海水來來去去,依着潮汐洋流時節看天吃飯。有時漁獲太小太雜,阿吉叔沒辦法出太高的價錢,父親也只能把討海的無奈吞回肚腹,即使埋怨也改變不了什麼。

不知從何時起,島上開始有人改用石碳酸、氰化納或是氰酸鉀等化學藥劑取代傳統草藥來毒魚。

望安島沿海的潮間帶擁有極多礁岩洞穴,早期爲了捕撈更多的漁獲量,部分漁民會將草藥丟灑於潮池或洞穴,在岸邊靜靜等待難耐草藥毒性的魚蝦遊竄於水面,再用漁網撈篩外銷市場裡中盤商特別指定的高價值石斑魚苗。運氣好的時候,丟下一粒成本幾塊錢的藥劑所毒捕的石斑魚苗,可以獲得千餘元左右的利潤,收入十分可觀。每逢漲退潮時分,若從岸上小徑遠遠往海邊望去,隨處可見各村全家出動大大小小的人,分工精細地擠滿潮間帶毒捕網撈魚苗。

約略在我讀國中時期,海巡的官員開始強力取締化學藥劑毒魚的人。從馬公來的盤商和阿吉叔,勸誘島上的討海人改到CT4等級以上的拖網漁船工作,船上有新引進的電魚設備與底拖網機械。

「毒魚跟電魚的漁獲量完全是兩碼子的事,」阿吉叔告訴父親:「你只要利用海魚晚上躲在岩礁裡睡覺的習性,把電擊棒伸進去,用直流電電暈牠們,一個晚上多次操作下來,小一點的機動船電出來的漁獲,保守估計至少也有數萬塊,較大型的漁船甚至可達數十萬元。」我們從小就聽父親說隔壁村好多人靠着電魚在馬公市區電出好幾棟房子。

電魚的漁船多半在夜晚出海,底拖網漁船就更不用說了,投網、揚網的工作我們小孩子完全幫不上忙。只能聽父親的話,偶爾在岸上毒小魚苗賺些零用錢。

當時被貧窮看穿的父親,像極了在海面浮沉的小管,在漁船高流明的燈光探照下,微小而閃現的假餌,成了帶領我們走入希望的指引。然而慾望被底拖網越拉越大,誘惑我們吞下商人投下的假餌。讓當時的父親堅信只要順着光線所投射的星空盡頭航行,便能讓我與弟弟乘着風飛過海峽,在充滿希望的臺灣降落。

阿公在我國中畢業那年過世,也是在同時期,父親像是大徹大悟的樣子,認清自己賺再多的錢也換不了阿公健康的身體。於是他轉向接受鄉公所的輔導轉型計劃,把積蓄拿來經營機車出租與觀光民宿。父親的轉變彷彿海風的嘆息,在我們來不及眨眼的童年往事中,用一道荒涼感很重的咻咻聲,夾帶着砂粒飛進我的眼角。

然而也因爲這般「忘恩負義」提前回頭是岸的行爲,父親被村裡其他討海人冠上不合羣、背叛等嘲諷辱罵,甚至擔心父親黑吃黑,將違法電魚和底拖網的事情反咬出來。曾經保舉父親上底拖網船工作的阿吉叔,更是因此與父親撕破臉,揚言要聯合抵制父親的觀光生意。父親爲此難過許多年,甚至到我和弟弟去馬公念高中的日子,仍能感受他對此耿耿於懷的失落。

如今父親離開我們一年了,鮮明的記憶仍歷歷在目。

在許多矛盾與質疑都被時間輕描淡寫成往事如煙的對年合爐儀式中,弟弟將父親香爐灰的一部分放進祖先牌位的香爐裡,合爐與祖先團圓一起祭拜。線香的菸捲動着嫋嫋的思念,隨着上升氣流飄散在屋內。

我好奇地問選擇留在望安繼承父親事業的弟弟:「你不覺得我們望安人所做的一切都是自作自受嗎?無論是毒魚、電魚、或是底拖網船的所有事情?」

弟弟沉默許久,用一副無所謂的模樣,從嘴邊那短到不能再短的菸頭裡吐出心中的無可奈何:「如果沒有底拖網、電魚那些事,光靠後院那塊荒地,你也根本沒機會離開澎湖到臺灣唸書對吧。」

我望着父親牌位,頓時無言以對。

兒時的我,曾極其厭惡父親爲了賺錢鋌而走險的違法行爲,使我成爲同學之間的笑柄。或許父親或老一代的討海人從未思考過保育、永續這些艱深晦澀的理論與名詞,僅是理所當然地承襲上一代甚至上上一代過去靠討海爲生的日子,卻被不懂事的我,套用考卷裡非黑即白的二元觀點標準答案,來檢視隱藏在大海下的是非善惡。如同藤壺所分泌黏液,切切實實地寄生在父親的肉身與思想,成了我難以釋懷的原罪。

弟弟的一席話點醒我,一切猶如灘頭上等待浪淘沙的風。或許父親在阿公過世後,因爲我與弟弟的存在,才能在每道波濤洶涌的浪末找回正確的航向。我思索父親沒有在廣闊的慾望裡迷航的原因,是否來自始終實踐着討海人的信念—討海人討海,最終的盼望是下一代不要再重蹈討海的路。

後院草叢的蟲鳴聲,化成一陣涼風緩緩流進屋內,我看向門外蒙蒙山丘上隨風搖曳的銀合歡。想起父親每次述說自己的討海辛酸時,最後總是拍拍我的肩膀:「阿俊,會泅甲會沬,攏呣怕的不別字。」想起父親在每年迅期即將到來前對我說:「阿俊,歹船堵着好港路。」想起父親還活着的時候,在屋外大喊:「阿俊,要退潮了,快來幫忙整理等下要去海邊的網子。」

爾後每當我談起鄉愁、再次想起故鄉的海,腦中總是會浮現某個特定的畫面──月亮將潮間帶的角落照得雪亮,回頭一看,父親的背影就在不遠處。海,不論何時都隨着潮汐拍打岸邊,來自望安島上海的記憶,亦將永遠在我心中緩緩地起起伏伏。

(本文爲建蓁環境文學獎二獎作品,上下游副刊提供)