橫跨清代、日據到現代 北市鄉土中心一窺臺灣百年教育風貌

鄉土教育中心主任張欽鵬解說1945年以前的中華民國秋海棠地圖。(臺北市鄉土教育中心提供/謝佳君臺北傳真)

臺北市鄉土教育中心2樓特展室即日至3月16日展出「臺灣百年教育-文具與教科書」特展,時間橫跨清代、日本時代到現今,有各時期的文具與教學用具,帶領大小朋友一同穿越時空,探索臺灣百年來的教育面貌。

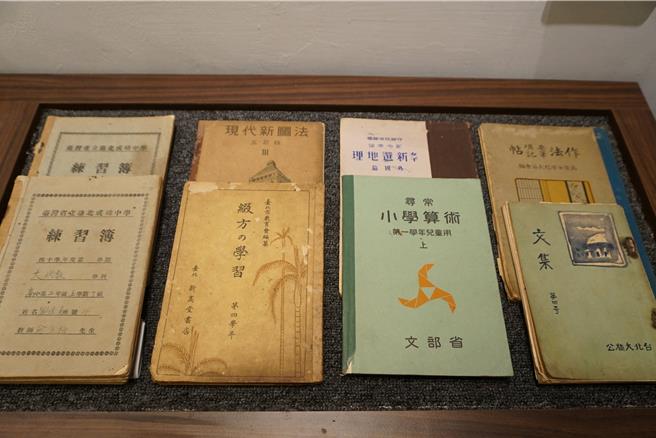

現場展示日據時期公學校與小學校的各式教科書。(臺北市鄉土教育中心提供/謝佳君臺北傳真)

現場展示1950至1960年代的書包、雨衣、學生制服等。(臺北市鄉土教育中心提供/謝佳君臺北傳真)

鄉土教育中心主任張欽鵬表示,老鬆國小與鄉土教育中心合作,邀請古地圖收藏家暨萬華在地文史工作者高傳棋共同規劃,利用琳瑯滿目且深具庶民生活文化的各時期文具與教科書等展品,包括各式圖文、有聲書、影片等,來訴說時代的故事,也呈現出教育的多元面貌與演變。

張欽鵬介紹,現場展示了1950至1980年代教師使用的輔助教具,例如1950年代謄寫臘紙、1960年代大算盤、1970年代地球儀、大三角板、中華民國與臺灣島拼圖、臺灣島模型、幼兒認識注音符號ㄅㄆㄇㄈ、1至10數字等。

在電子計算機尚未普及的年代,算盤是當時民間最便利的計算工具。(臺北市鄉土教育中心提供/謝佳君臺北傳真)

其中,斗大的算盤特別吸睛,因爲在電子計算機尚未普及的年代,算盤是當時民間最便利的計算工具,所以珠算課程爲當時學校課程的重要科目之一,尤其是相關的商業職業學校,都會運用斗大算盤作爲教學用具。

現場也展示不同時代教育現場的文件記錄與學生用品,包括清末傳統書院用的讀書本與歌仔簿、清代學海書院學生考卷與描紅、日治時期公學校與小學校的各式教科書、1940年代私立艋舺幼稚園公文書綴、1950年《臺灣省師範畢業生服務手冊》、1952年《臺灣大學教職員錄》、1950至2000年代教科書與學生寫字簿、1950至1960年代的書包、雨衣、學生制服、1960至1970年代各種軟硬墊板、戰後1950至2000年代學子們所使用的文具等。

鄉土教育中心表示,透過珍貴的文具和教科書,可以瞭解臺灣教育的發展歷程,值得全家大小走一趟,細細品味,重溫學生時代的美好回憶。